STIRB EINSAM – Die Road of Bones | Juni 2018

Prolog

Lived to tell the story. Überlebt, um die Geschichte zu erzählen. So heißt es doch, wenn jemand etwas durchgemacht hat und das Erlebte überliefern kann. Im Falle der Dreharbeiten zu den „Gefährlichsten Strassen der Welt“ klingt das vielleicht etwas hochtrabend. Echte Krisengebiete – wie der Kongo – standen auch dieses Mal nicht auf dem Plan. Trotzdem fühlte es sich, wie schon nach dem Trip durch Malawi, so an, als hätte ich etwas überlebt, um …, naja genau: Die Geschichte zu erzählen. Aber der Reihe nach.

Koffer packen

Juni 2018. Ein Montag vormittag in Düsseldorf. Es ist warm. Ich packe ein Paar Gummistiefel in meinen nicht mehr ganz frischen Rimowa. Eine der beiden Halbschalen ist nun besetzt, viel passt nicht mehr in den Koffer. Schuhgröße 48 eben.

„Entlang unserer Route trifft Tauwasser auf eine undurchdringbare Schicht aus Permafrost. Es kann nicht ablaufen. Daher ist das Gebiet sehr sumpfig und feucht. Nimm die Stiefel also lieber mit, wenn Du keine feuchten Füße bekommen willst.“ Es ist die Stimme meines Produzenten. Ich überfliege nochmal seine e-Mails. Becker, erfahrener Weltenbummler mit mehr Stempeln im Pass als ein Vielflieger Meilen auf dem Konto, ist schon vor Ort. Er will die Strecke erkunden, damit die Story gut wird und unterwegs was geboten ist. Also hat er bereits Änderungen am Routenverlauf vorgenommen. Nun scharrt er mit den Hufen und erwartet meine Ankunft.

Ich schaue in den Koffer und in die nahe Zukunft. Autofahren durch den wilden Teil Russlands? In Gummistiefeln durch Feuchtgebiete stapfen? Könnte nett werden. Aber wenn es nicht stattfindet, das mit den Feuchtgebieten, sind die Gummitreter zu klobig. Also schlüpfe ich in meine neuen Trailschuhe. Die mit der Gore Tex Beschichtung. Die tragen nicht so dick auf wie die Stiefel. Man kann mit ihnen Auto fahren, ohne zwischen Gas- und Bremspedal hängen zu bleiben oder beides gleichzeitig zu betätigen. Außerdem, verspricht der Hersteller, sollen sie auch das meiste Wasser abhalten, wenn man mal in Pfützen stehen bleiben sollte. Wie tief diese am Zielort aber seien würden – ich wusste es nicht.

Gedanklich bin ich sowieso noch woanders. Ich packe Deo, Zahnbürste und die geräuschunterdrückenden Kopfhörer für den langen Flug ein. Mein fünf Monate alter Sohn schaut mir dabei zu. Er kaut verbissen auf einer Gummigiraffe namens Sophie herum und gluckst zufrieden. Er weiß noch nicht, wohin es seinen Papa verschlagen wird. Ob er mich vermissen würde, wenn ich nicht mehr zurück käme?

„Pass auf Dich auf!“, sagt meine Frau mit dem Kind im Arm. Ich gebe Ihr einen Kuss. Ich verspreche ihr, vorsichtig zu sein und schnalle mir meinen Rucksack auf den Rücken. Unerwartet schwer ist er geworden. Kein Wunder bei dem Inhalt: Kameras, Objektive, das Tablet, ein e-Reader, ein Buch falls der Strom ausfallen und Langeweile einkehren sollte, ein Sweatshirt, eine lange Hose. Eine Powerbank. Ein Stromkabel für das Telefon. Und: Eine Tafel Schokolade. Excellence Mild Edelbitter. Die Gute mit dem roten Punkt drauf: -25%. Probierpreis. Für den Notfall, dachte ich mir. Wer weiß, was sie im tiefen Osten an Schokolade haben.

Auf dem Weg die Treppe hinab schaue ich meiner Frau noch solange in die Augen, wie es geht. Es würde dauern, bis ich zurück komme. Wenn ich denn zurück komme. Vielleicht sind solche Gedanken albern. Man kann sie auch beim Weg zum Bäcker haben, oder in den Nachbarort, wenn einem der Dachziegel auf den Kopf fällt oder der LKW aufs Heck kracht. Dass sowas passiert ist eher unwahrscheinlich. Mein Auftrag sollte aber ein höheres Gefahrenpotenzial bergen. Im Rausgehen reserviere ich mir ein Carsharing Auto. Fahre 15 Minuten ohne weitere Gedanken ans Ableben zu verschwenden. Am Flughafen angekommen stehe ich zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Schalter von Aeroflot. Zum wirklich allerersten Mal.

Ich war noch nie in Russland. Meine Premiere in der ehemaligen Sowjetrepublik fand dann auch noch pünktlich zum Beginn der Fußball-WM statt. Aber es ging nicht ins illustre Sochi. Nicht ins mondäne Moskau. Auch nicht in das sagenumwobene Sankt Petersburg, wo ich Bier trinkend Fußballspiele hätte schauen können. Nein, mein Ziel lautete etwas weniger hochtrabend, dafür deutlich exotischer:

Yakutsk.

Yakutsk. Sibirien.

Der Name: ein Zungenbrecher. Der Ort: nicht sonderlich bekannt. Sibirien dagegen? Das Sibirien? Weltberühmt! Legendär! Niemand war je dort, aber alle haben ein Bild davon. Sibirien. Eine Gegend so charmant wie Stacheldraht und ausgestattet mit einem Ruf, der wie eine gefrorene Kalaschnikov-Salve durch Väterchen Frosts klirrend kalte Wälder hallt. Die Klischee-Abteilung in meinem Hirn warf spontan Schlagworte in die Runde: Kälte, klar. Schnee. Sowieso. Strafgefangenenlager. Bären. Ewiges Eis. Niemandsland. Einöde. Und Vodka Gorbatschow (wegen der Werbung mit dem Fellhandschuh und dem vielen Eis).

Beim Blick auf die Wetterseiten im Internet wurde ich noch vor dem Abflug eines eines besseren belehrt: in Sibirien ist es im Sommer nicht kalt. Nein! Es ist warm. Sehr warm! Bis weit über 30 Grad kann das Thermometer klettern. Nur um dann im Winter schlanke minus fünfzig anzuzeigen. Eine Region der Extreme also. Und der gefährlichen Strassen. Genau deswegen sollte ich hin. Die Redaktion bat mich zum Tanz auf dem Drahtseil.

Go East!

Strasse der Knochen – so hieß mein temporäres Exil. Die auch unter dem Titel Road to Magadan bekannte Strecke sollte es in sich haben. Daher wurde sie als nächstes „Ziel“ in der auto mobil Rubrik „Gefährlichste Strassen der Welt“ aufgenommen. Auf meiner Flugreise über Moskau nach Yakutsk konnte ich mich anfangs noch im Schoß des westlichen Russlands wähnen. Stewardessen namens Olga, Ljudmila und Oksana wuselten in schmucken roten Uniformen durch die Kabine und servierten Lachssandwich.

Ljudmila hatte diesen russischen Englischdialekt aus James Bond Filmen. „How can I chelp you?“ Das hatte Stil.

Der Terminalwechsel in Russlands Hauptstadt war ein Halbmarathon und servierte mir jede Menge Schritte auf meine Smartwatch. Nach Kilometer dreieinhalb gab es auch schon erste Gelegenheiten, auf dem endlos wirkenden Weg ans andere Ende des Flughafens erste WM-Devotionalien zu erwerben. Alternative war ein Becher mit Putin-Konterfei aus dem Duty Free Laden gegenüber. Ich erlag den Versuchungen nicht. Der Rucksack war, wie bereits erwähnt, jetzt schon zu schwer.

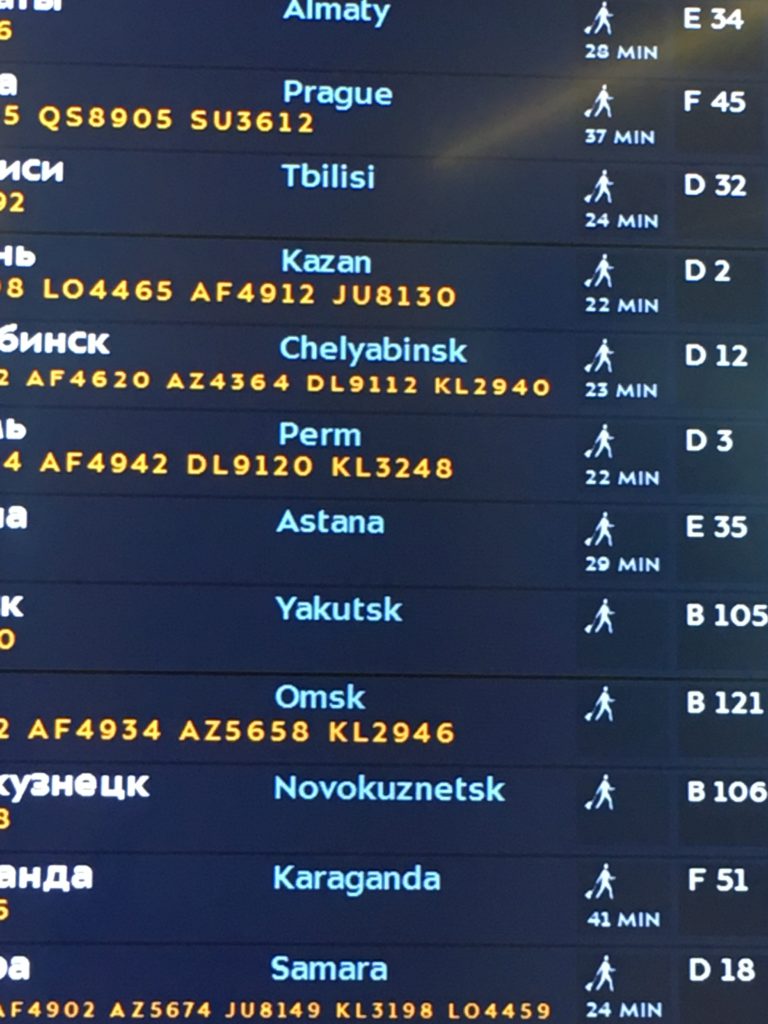

Die Aeroflot-737 von Moskau nach Yakutsk hob pünktlich ab und flog durch eine kurze Nacht. Schon nach wenigen Minuten dämmerte hinter dem Flugzeugfenster der Morgen tieforange am noch fernen Horizont, so weit nördlich waren wir unterwegs. Einmal kurz weggenickt, eine Folge Netflix auf dem Tablet und ein weiteres Lachssandwich später landete die Maschine in Yakutsk, oder YKS wie Vielflieger es wohl abkürzen würden.

Yakutsk

YKS ist einer dieser kleineren Flughäfen, die keine Taxi-Wege für landende und startende Jets hatten. Die Boeing musste also am Ende der Landebahn eine 180-Grad Drehung machen und zum Terminal rollen. Dieses Manöver war ein untrügliches Zeichen für die Ankunft in der Provinz. Es erinnerte mich an meine Landung in Lilongwe, Malawi. Nur standen dort damals keine ausgedienten russischen Kampfhubschrauber in den Hangars. Mit wackeligen Beinen und müdem Blick holte ich meinen Koffer ab, in der Hoffnung dass ich hier auch ohne Gummistiefel überleben würde. Aus der Ferne begrüßte mich mein Produzent Becker . Long Time no See, freundschaftliche Umarmung, großes Hallo. Für den Bruderkuss ist es in unserer kollegialen Beziehung noch zu früh. Es war aber auf jeden Fall schön ihn wieder zu sehen. Und es war der untrügliche Start in ein weiteres Abenteuer.

Becker schleuste mich nach draußen, zu einem Parkplatz, wo sein litauischer Kameramann Laisvulis und Alexandre uns Empfang nahmen. Die beiden Erstgenannten – Becker und Laisvulis – waren mein Gefährliche-Strassen-Team. Die kannte ich noch von meinem Ausflug nach Malawi. Alexandre aber war neu. Ein Yakutier durch und durch. Yakutier – ein Drittel Mensch, ein Drittel Maschine, ein Drittel Tier, so stand er vor mir. Die kurzen Beine – die Waden rot gepunktet – steckten in einer knielangen, etwas verrranzten Jogginghose. Die Füße lümmelten in verbogenen Gummischlappen. Ein über die Hose ragende Bauch zeugte von sibirischem Wohlstand. Sein Lächeln: unberfälscht. Das Gebiss: löchrig wie ein Steinbruch. Er gab mir leicht desinteressiert aber nicht unfreundlich seine fleischige Hand, mit einem unerwartet teigigen Druck (Typ Milchbrötchen).

Er würde unser Fahrer und Ratgeber für die kommenden vier Tage sein. Nur: in welchem Kfz? Schließlich produzieren wir das Ganze ja für eine Autosendung. In einem Moskwitsch? In einem Lada Niva? In einem GAZ-31 Wolga? Nein, in Sibirien, das wurde mir schnell klar, vertraut man auf japanische Autos. Im Hintergrund erblickte ich es dann auch direkt, das Fahrzeug für den Roadtrip. Unsere Lebensversicherung auf Rädern. Unser mobiles Zuhause. Es stand nicht mehr ganz taufrisch da, erschien aber auf den ersten Blick robust und bereit für den weiten Weg, der vor uns lag: ein Toyota Land Cruiser Prado aus den 90ern mit 250.000 Kilometern auf der Uhr.

Staubig und liebenswürdig. Angezählt aber unverwüstlich. Ich warf meinen Koffer ins Gepäckabteil. Er traf dabei auf erste Umbaumaßnahmen am Kfz, überraschenderweise ohne, dass etwas explodierte, denn ein massiver, unübersehbar roter Gastank machte sich im Heck breit. Eine Art Reichweitenverlängerer, optisch nah verwandt mit einer Atombombe, dafür da, einzuspringen, falls das Benzin ausgehen sollte.

„Schön“, dachte ich mir. Schön, dass wir offenbar tatsächlich dahin fahren, wo es keine Tankstellen gibt. Dabei hatte mir Becker das noch so schön in den Vokabelteil des Briefings getippt:

Wo ist die nächste Tankstelle? –

„Gde sledujuschtschaja bensopravka?“

Ein zweiter Fahrer, Valery, hielt sich bei all dem dezent im Hintergrund. Es entsprach auch seiner Mentalität, wie im Verlauf der Tour deutlich wurde. Er sollte einen zweiten Prado steuern, quasi unser Backup- und Materialwagen. Bei 25 Grad Wohlfühltemperatur in einem fremden Land, mit Jetlag im Nacken, alten und neuen Freunden um mich herum und einer noch nie erblickten Umgebung vor Augen, fuhren wir los. Der Prado empfing seinen neuen Insassen aus Good Old Germany unbeeindruckt. Nur soviel: im Flieger hatte ich mehr Platz. Und bequemer war es dort auch. Aber irgendwann muss das Abenteuer ja wirklich beginnen.

Keine zwei Kilometer nach dem Start standen wir auch schon wieder. Um mich herum nichts als Wasser. Die erste große Permafrostpfütze? Nicht ganz, wir befanden uns auf einer Fähre. Der sibirische Wind, unerwartet mild wie ein Fön auf halber Wärmestufe, blies mir direkt ins Netz schon etwas geräderte Gesicht. Im Hintergrund bollerte ein Schiffsdiesel. Ich war verkabelt, die Kamera lief und der Produzent klärte mich über den Inhalt des Takes auf („Ich bin hier in …“). Ich musste zweimal hinhören, dem Schlafmangel sei Dank. Ich bemerkte, dass ich mir noch nicht mal die Zähne geputzt hatte. Mein Geist sehnte sich noch nach der vergangenen Nacht, nach echtem Schlaf, in einem Bett. Neben meinem fröhlich glucksenden Sohn. Mein Körper aber stand, erschöpft und neben sich, um 12 Uhr mittags auf einer rostigen Plattform, die von einem Schlepper über den immer breiter werdenden Fluss Lena ans andere, weit entfernte Ufer geschoben wurde.

Ich sagte meinen Text auf. Der erste Take war im Kasten. Drehtag eins war eröffnet. Die Fähre legte nach einer eher langen Fahrt an der anderen Seite an. Und dann ging es los, auf die Strasse der Knochen. Hätte ich gewußt, was ich mir da eingebrockt hatte – ich wäre vielleicht in den Fluss gesprungen und zurück zum Flughafen geschwommen.

Monotonie, Lebensgefahr und Trockenfutter

Normalerweise ist es ja so: Du kommst an, in einem fremden Land und die Eindrücke überschlagen sich. Man saugt mit Augen, Ohren und allen anderen Sinnen das auf, was sich vor, hinter und neben einem abspielt. Es ist ein Abenteuer. Es macht Spass, unterwegs zu sein.

In diesem Fall lag die Sache aber anders.

Die ersten Kilometer auf dem harmlosen Teil der Strasse der Knochen machten das deutlich. Nachdem wir die Fähre und die Infrastruktur rund um den Anleger hinter uns gelassen hatten, begann die eigentliche Strecke. Und damit die Einöde. Der Blick geradeaus teilte sich in vier Abschnitte. Wald links. Wald rechts. Dazwischen: Schotterstraße. Darüber: Himmel. Mehr gab es nicht zu sehen. Stundenlang. Nichts anderes, als diese Kombination aus Langeweile, Monotonie und Ereignislosigkeit. Fast so spannend wie meine Facebook-Timeline. Seit der Fährfahrt hatte ich Zeit genug gehabt, meinen Körper auf dem Beifahrersitz des Land Cruiser auszubreiten. Viel Platz war nicht, im Gegenteil, es war eher unbequem. In einer auto-motor-und-sport pro und contra Fotostrecke hätte es hier den Daumen Runter gegeben. Ich schaute mich weiter um: Im Handschuhfach vor mir lag leider nur Klopapier statt Clexane. Eine Thrombosespritze hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt schon ohne Umschweife ins Bauchfett gejagt. Die Karosserie schüttelte sich bei jedem Schlagloch. Also alle paar Meter. Die Räder gaben die Beschaffenheit der Strasse reichlich ungefiltert an die Insassen weiter. Es vibrierte bis in den letzten Winkel unserer Wirbelsäule. Dazu saß ich im Auto wie auf dem Präsentierteller, blickte direkt auf die nicht vorhandene Mittellinie und in den Gegenverkehr.

In Russland gilt Rechtsverkehr. Der Toyota aber war ein Rechtslenker. Das war insofern unangenehm, weil ich bei jedem Überholmanöver zum Versuchskaninchen wurde, das im Falle einer Kollision als erstes dran glauben würde. Aber unser Fahrer Alexandre war ein erfahrener Mann. Er wußte, was er tat. Zumindest wirkte es so. Er muss das alles schon ein paar Jahre lang überlebt haben, denn es waren sicher nicht seine Milchzähne, die da vor sich hin bröckelten. Ich gab ihm also einen Vertrauensvorschuss und erlaubte es meinem Kopf, müde zu werden. Einnicken war problemlos möglich. Aber wie bereits erwähnt waren da die Schlaglöcher und Lücken in der Strasse – jede davon riss mich aus meinen sehnsüchtigen Träumen nach einem Bett. Schlafen war einfach nicht drin. Also trank ich eine Cola. Und aß Chips. Was halt so da war. Was ich sonst eher nicht esse. Das Bordrestaurant hatte leider geschlossen und ein Kind muss die Einkaufstüten für diesen Trip gefüllt haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hätte dem Proviant an Bord jedenfalls die rote Ampel gezeigt.

Irgendwann tönte es von der Seite mit viel rollendem russischen R: „Andrrrreas, you drrrrive“. Alexandre, der bis dahin fleissig Proviant in Form Nüssen verdrückt hatte (eine Tagesration wird es wohl gewesen sein) blickte mir kurz in die Augen. Das Team hatte vorsorglich die Onboard-Kameras befestigt und zum Laufen gebracht. Ich durfte erstmals ans Lenkrad und meine frischen Eindrücke vom Autofahren im sibirischen Outback vermitteln. Und: was soll ich sagen? Ich hielt es ein paar Kilometer ganz gut aus. Es war nicht spektakulär. Wichtig war einfach, nicht am Steuer einzupennen. Aufpassen und wach bleiben musste ich so oder so, dafür sorgte mein Selbsterhaltungstrieb. Beim Überholen. Und beim Überholtwerden. Das Autofahren war tückisch, denn der Land Cruiser wedelte mit seinen luftdruckreduzierten Reifen wie eine besoffene Schlange über den an sich schon losen Schotter. Ein Schlenker zuviel bei 80 km/h und die Fuhre würde ein-, zwei- dreimal mit dem Heck wedeln und dann den Abflug machen. Alexandre imitierte die Bewegung der Karosserie mit einer Hand, die zuckte wie ein Aal in einer sibirischen Pfütze.

„It wobbles, pay attention, you will get killed“, sagte er in rollendem James-Bond-Bösewicht-russisch. Ohne jedes R. Wir fuhren so ein gutes Stück weiter und – Stunden später – endlich rechts ran. Es hatte sich unvermittelt ein Stück Asphalt unter den Rädern ausgebreitet: und sorgte für Aufatmen bei den Europäern an Bord. Dieses Stück samtener Strassenbelag war eine Wohltat für alle Zugereisten. Endlich Zivilisation! Unser Russe sagte: „We go to Café“. Café? Café!! Das klang vielversprechend. Starbucks? Costa Coffee? Irgendeine andere miese Kette? Mir egal, ich bin dabei! Ich freute mich schon wie ein Schnitzel auf einen dampfenden geschmackvollen, starken Kaffee, auf ein Sandwich und eine saubere Toilette. Aber daraus wurde nichts. Wie waren soweit östlich, soweit war der Westen noch nicht östlich gekommen. Statt eines durchdesignten Ladengeschäfts mit Leuchtreklame empfing uns ein Haus ohne alles. Es wirkte nicht so, als würde darin überhaupt irgendwas halbwegs Essbares angeboten. SaniFair-Toiletten? Fehlanzeige. Wer sich erleichtern musste konnte das 40 Meter abseits gelegene Plumpsklo nutzen, Brechreiz wegen des penetranten Geruchs inklusive. Die massiv auftretenden Moskitos ließen einen Ausflug ań dieses, Pardon!, Scheissloch mit Dach noch unattraktiver dastehen. Die Viecher kamen – die Dämmerung war mittlerweile hereingebrochen – plötzlich von überall her.

„Was ist der beste Schutz gegen Moskitos?“

„Kakaja lutschaja saschischita ot kamarow?“

Die Strasse der Knochen

Im Haus selber, das wie das Restaurant am Ende des Universums wirkte, erwartete den Besucher eine erstaunlich aufgeräumt wirkende Mini-Mensa mit warmen Speisen im Angebot. Die Chancen auf einen guten Kaffe stiegen. Und fielen sofort wieder. Unser Fahrer bestellte rasch ein paar Snacks, ließ sie einpacken und ehe ich mich ins WLAN eingetippt hatte, um den Lieben daheim noch meine Location durchzugeben, gab Alexandre das Signal zur Abfahrt. Sprich, er stieg einfach wortlos ins Auto. Ich dachte, es wäre klug, es ihm nach zu tun. Ohne Kaffee.

Danach wieder: Monotonie. Kilometerweise nichts ausser stupider Fahrerei auf dieser Marterstrecke, diesmal halt mit eingeschaltetem Fernlicht. Es war ein kleines Martyrium. Ob die bei Vox das wussten? Ob sie insgeheim doch darauf spekulierten, dass ich wenigstens auf diesem Trip draufgehen könnte, Head-On Crash mit Todesfolge, / Ups! / sodass Detlev Steves meine Rolle bei auto mobil einnehmen könnte?

Strasse der Knochen, der Name schien passend, wenn man bedenkt, wie sehr sie auf die Knochen ging. Die tatsächliche Namensgebung gestaltete sich aber etwas makaberer. Die Strasse war vor Jahrzehnten, kurz nach dem Krieg, von Zwangsarbeitern erbaut worden. Ihre Körper wurden – so sie bei der Arbeit der Tod ereilte – einfach unter der Straßendecke vergraben. Strasse der Knochen. Mit einer Schicht aus Leichen unter dem Schotter.

Ein Schauer zog mir bei dem Gedanken über den Rücken.

Über den Aldan

Ehe ich weiter drüber nachdenken konnte, erreichten wir die zweite Flussüberquerung. Der Fluss namens Aldan war schifffahrtstechnisch weit weniger stark frequentiert als noch Lena ein paar Stunden zuvor. Oder war es gestern? Mein Zeitgefühl drehte sich um sich selbst. Es wartete zwar bereits ein Kutter, der uns rüberbringen würde und wir stellten die beiden Toyotas pronto auf die Plattform. Wann es aber losgehen würde, darüber entschied die Crew der Fähre. In zehn Minuten? In drei Stunden? Heute gar nicht? Alles war möglich. Es gab keinen Fahrplan. Keine Regelmäßigkeit. Keine Vorgaben. Sie legen erst ab, wenn der Rubel rollen würde, und zwar so lange und ausgiebig, dass die Überfahrt wirtschaftlich sinnvoll erschien. Klingt logisch, ist aber für alle, die einfach nur weiterkommen wollen oder nur kurz im Flugzeug vor sich hin dösen konnten eine echte Plage. Nach anderthalb Stunden Warterei an dem naturbeschaffenen Steg – ohne Shops, SIM-Karten Verkauf oder andere Entertainment-Optionen zum Zeit totschlagen, entschied Becker sich dazu, die noch fehlenden zwei Plätze einfach mitzubezahlen, sodass der Kahn endlich losfahren konnte.

Ein Hund namens Gari, der uns bis dahin freudig erregt Gesellschaft geleistet hatte, sprang kurz vor‘m Ablegen von Deck. „Warum geht der Hund von Bord?“ fragten wir ein Crewmitglied besorgt. „Ach, der ist überall zu Hause“ erwiderte der Mann mit kurzer Hose, Barca-Trikot und Kippe im Mund lachend. Zog dabei heftig an der Zigarette. Und hörte sofort wieder auf zu lachen. Während die Schiffsmotoren ihrer Arbeit nachgingen und die Fähre Fahrt aufnahm, blickte ich in den hellen Abendhimmel. Gari begleitete uns noch eine Weile fröhlich mitlaufend am Ufer, bis es ihm genug war. Die Sonne war zwar für eine kurze Zeit am Horizont untergegangen, aber über unseren Köpfen schien es noch in den schönsten rosarötlich-blauen Farben. Ich hielt kurz inne. Realisierte, wo ich war. Dachte, dass ich die Momente fernab der Zivilisation, ohne Internetzugang und ohne Couch unterm Hintern doch mal wertschätzen sollte. Wann erlebt man sowas denn noch? Eigentlich hätte ich die gesamte Fährfahrt genießen sollen, aber eine Frage plagte mich: Wann würden wir endlich ankommen, um in dieser kurzen Nacht noch etwas Schlaf zu bekommen? Und vor allem: wo? Ich wusste es nicht.

Es wurde spät, soviel stand fest, sehr spät, ehe wir Chandiga erreichten, die offenbar letzte Siedlung vor der ultimativen Einöde. Wir bezogen eine Plattenbau-Wohnung in einer sowjetisch anmutenden Wohngegend. Jeder normal-verwöhnte Journalist wäre über das so spärlich wie kitschig eingerichtete Drei-Bett-Zimmer wenig begeistert gewesen, auch nicht über das eine Bad und die eine Dusche für fünf langstreckengeplagte Männer. Ich aber war nach gefühlten 48 Stunden Anreise selig, in diese Matratze zu fallen. Draußen dämmerte bereits der Morgen, als wir für einige Stunden die Augen schließen konnten.

In kulinarischer Hinsicht war keine Verbesserung zu vermelden. Das Frühstück am darauffolgenden Tag bestand aus Keksen. Immerhin. Aus Keksen, sauren Gurken und aus Instant-Kaffee, den Becker intelligenterweise mitgebracht hatte. ‚You live long!‘, prostete ich ihm zu. You live long, sein Tourspruch, der an alle ging, die etwas möglich gemacht hatten. Ich schnitt mir eine noch hervorgezauberte Scheibe Brot und etwas Wurst vom Vortag ab und schaute mir dabei die inspirierende Tapeten- und Küchengestaltung an. Kein Wunder, dass die Russen ihre Inneneinrichtungstipps nicht exportieren. Immerhin – die vielen wild kombinierten Farben in der Bude waren eine willkommene Abwechslung zum Autofahren. Während das Team noch checkte, ob alle Akkus geladen hatten, gönnte ich mir eine schnelle Dusche und etwas WiFi-Kontakt zur Aussenwelt. Dann waren wir abfahrtbereit.

Bei Tag betrachtet schien Chandiga noch trostloser als in der Dämmerung. Nach wenigen Minuten hatten wir den Ort hinter uns gelassen und was rüttelte nun wieder an der Karrosse der Toyotas? Richtig, die monotonste Schotter- und Schlaglochstrecke der Welt.

Letzte Tanke vor dem wirklich ultimativen Ende der Welt

So einen Slogan hätte man in Deutschland vielleicht an das Objekt geschrieben, an dem wir die Toyotas nochmal randvoll mit Sprit füllten, bevor es tiefer ins Nichts gehen würde. Aber wir waren nicht in Deutschland.

Also stand hier auch kein Hinweis darauf, dass man besser nochmal Sprit hamstern sollte. Es stand nix da. Nix, außer zwei Säulen, mit großen runden Skalen aus einer weit entfernten analogen Zeit. Zapfsäulen wohl. Immerhin. Ein paar Meter weiter stand ein Wellblechverschlag, in dem man hinter einem Gitter, dessen Flanken voll mit Weltenbummler-Stickern geklebt waren, einen Kassierer vermuten könnte.

Jeder in dieser Gegend wußte, dass das der letzte Posten zum Auffüllen war, dass nach diesem Benzin-Dealer keine Shell, keine Aral, keine Agip und auch keine Total Tanke mehr kommen würde. Also ballerten wir, bzw. Alexandre und sein Kumpel, soviel Sprit in die Autos, wie möglich. Noch schnell ein Snickers einsacken, für die Fahrt? Wenn wir uns schon schlecht ernährten? Keine Chance, diese Tanke hatte keinen Shop, verkaufte kein Öl, keine Margarine und auch kein Frostschutzmittel. Stattdessen gab es wahrscheinlich eine Selbstschussanlage für Zechpreller. Wirkte zumindest so.

Ich warf einen letzten Blick auf die Karte, für die Vox-Kamera wohlgemerkt, um den Zuschauern zu Hause zu zeigen, dass auf sibirischen Karten wirklich wenig Städte eingezeichnet sind. Dann ging es hinein in die Unweiten des Weltenendes. Es verging erst eine Stunde. Dann eine weitere. Noch eine. Und dann wieder war eine Stunde rum. Ehe ich mich versah, muss der Stundenzeiger das Ziffernblatt fast einmal zur Hälfte umrundet haben. Dazwischen: Staub, Schotter, Schmerzen, Schläge ins Gesäß, ins Genick und in die Gedärme. Erdnüsse aus Plastikbeuteln, Wald. Himmel. Gegenverkehr, immer weniger, aber immer noch präsent. Und Pfützen am Wegesrand, an denen Moskitos den Blutsaugertanz zelebrierten. Ja, es gab sie, die Pfützen, aber es waren nicht soviel, wie ich erwartet hatte. Man sprach von einer Art Dürre, die aktuell im Oymakon die Runde machte. Wir hatten also Glück. Oder Pech, so genau konnte ich das jetzt nicht definieren. Glück, weil die Strasse durch die Trockenperiode befahrbar war. Pech weil das natürlich nicht so spektakulär war. Ich wusste aber nicht, was ich prickelnder fand: einen sich im Kriechgang durch den Matsch wühlenden Prado. Oder einen Prado, der aufgrund von verstaubten Pisten und schlechter Sicht nur Schritttempo fahren konnte. Der Prado hatte eine Umlufttaste. Ich war froh, dass Alexandres Milchbrötchenfinger diese immer wenn es nötig war aktivierte. Atemlufttechnisch machten wir jedenfalls je nach Situation entweder Luftkurorturlaub oder das Gegenteil davon. Der feine Staub der Strasse würde sich auch nach Wochen noch in meinem Gepäck wiederfinden, soviel war klar.

Wieder mussten Flüsse gekreuzt werden. Teils auf maroden, von Zwangsarbeitern anno dazumal errichteten, dann zerstörten, dann wieder aufgebauten und geflickten Brücken.

Manchmal mussten wir einfach quer durch, ganz ohne Brücke. Dabei variierten die Größe der Wasserläufe zwischen Rinnsal und breiter Lagune. Das Wasser wirkte so klar, dass man nicht erkennen konnte, wie tief es bis zum Grund war. Aussteigen und nachschauen musste sein, aber in diesen Breitengeraden warteten die Mücken nicht auf die Dämmerung, sondern zu jeder Tageszeit auf gut durchblutete Opfer. Myriaden dieser Viecher nahmen sich also, was sie kriegen konnten. Wir Westler, auf der Suche nach einem geeigneten Weg über dass Wasser, waren ein gutes Ziel.

Bären sollte es hier auch geben. Bären. Diese Tiere, die man als Teddy furchtbar lieb gewinnt, bis man sie mal im Zoo sieht. Na gut, da sind sie immer noch süß. Aber wer einmal gesehen hat, wie eindrücklich Leonardo di Caprio gegen so einen Bären auf der Kinoleinwand gekämpft hat, und wie schwierig sich das gestaltet, dem ist klar: Bären sind resistenter als ein einzelner Moskito. Mit einem Auge aktivierte ich also mein ungeübtes Bärenradar, mit dem anderen warf ich einen Blick auf die Wattiefe des Autos und die Wassertiefe des Flusses. Die Nummer war nicht ganz ohne, der Strom vor uns war breiter als die Isar und weil auch die beiden Russen sich nicht einig waren, wer denn jetzt die bessere Linie zum Überqueren herausgesucht hatte, überlegte ich mit meinem dritten, dem geistigen Auge, wo hier ein Hubschrauber des ADAC landen könnte, um mich wieder rauszuholen.

Am Ende schafften es beide Prados gerade so. Alexandre klopfte, drüben angekommen, fluchend eine Ladung nassen Staubs aus dem Luftfilter, der einen ordentlichen Schluck Wasser abbekommen hatte. Immerhin: drüber waren wir schonmal. Aber kamen wir jemals zurück? Die abenteuerliche Fahrt durchs wilde Sibirien ging freilich erstmal weiter nur in die eine Richtung, und zwar weg von zu Hause. Weitere Flussüberquerungen folgten. Eine weitere Brücke, aus Zeiten des GULAG, tauchte auf, aber auch die war eingestürzt. Vorbei an ehemaligen Strafgefangenenlagern, die von der Strasse aus nicht erkennbar waren (und von denen wohl auch nicht mehr viel übrig war) zog die kleine Autokolonne weiter ihre Bahn. Der Untergrund war kaum mehr als Strasse erkennbar, eher als geebneter Pfad, der irgendwo hin führen würde, aber er war weder asphaltiert noch sonstwie fixiert. Ein Regenguss und der Weg wäre hinüber.

Alle paar Stunden kam uns ein Kamaz-LKW entgegen, hin und wieder auch einer dieser meist grauen, hoppelnden UAZ Minibus, allradangetriebene Urviecher aus Sowjetzeit.

Das bedeutete: irgendwo hier gab es Menschen. Wir sahen unterwegs auch noch anderes Leben. Tiere: Elche und Hasen, viele Vögel und sogar Bären, die schnell ins Dickicht flüchteten, als wir sie entdeckt hatten. Becker drängte darauf, sie filmen zu können, Alexandre wollte aber weiterfahren. Dem Survival-Russen mit den abgehangenen Badelatschen war das mit den Bären nicht geheuer. Aber es hielt ihn einige Stunden später auch nicht davon ab, ins Handschuhfach zu greifen, die Klorolle rauszuholen, sich einige Meter zu entfernen, in einem Busch in die Hocke zu gehen und gut gelaunt seine Notdurft zu verrichten.

Keine zehn Elche hätten mich dazu überreden können. Lieber hielt ich es noch eine Weil aus. Das nächste Hotel würde doch bald kommen, oder?

No sleep `till Topolinoye oder: Top die Weite gilt.

Es kam aber kein Hotel mehr. Nicht mal eine Jugendherberge oder Feldbetten auf einem ausgedienten Truppenübungsplatz. Dafür knarzte es fleißig auf den den CB-Funkkanälen. Alexandre, erzählte seinem Kumpel, der im Backup-Prado etwas Abstand zu uns hielt Anekdoten aus seinem Leben, die keiner an Bord verstand. Außer Kameramann Laisvulis, der aber den Schlaf der Gerechten schlief, schließlich hatte er bei jedem Stopp seine Kamera betätigt. Sein Akku war auch irgendwann platt. Wir vier in diesem Auto, auf dieser Strecke, gefühlt ohne Ziel, unterwegs in einer Landschaft, die ich nie wieder zu Gesicht bekommen würde, außer in dem TV-Beitrag, den wir ja gerade produzierten – es war so bizarr, dass man es mit Worten kaum adäquat beschreiben kann. Mit dem Abstand von heute kann ich jetzt darüber lachen, aber in dem Moment selbst kam es mir so vor, als würde eine Handvoll Masochisten unterwegs sein zu einem Festival, das nicht stattfinden würde.

Der Ort des Festivals, das nicht stattfinden würde, stand immerhin schon fest: Topolinoye. Topoliwas? höre ich den geneigten Leser denken, und so hätte ich wohl auch reagiert, hätte ich den Namen bis dahin nicht schon einige Male gehört. Keine Ahnung, ob es dort ein Nachtlager geben würde, eine Tankstelle, eine Bar mit gutem Bier oder einen Nachtclub, in dem man all die Strapazen mit einem guten Glas Vodka und etwas Entertainment vergessen machen konnte.

Ich hatte gar keine Ahnung, was uns in Topolinoye, dem Ort am Ende von allem, erwarten würde. Ich glaube, Becker wußte es auch nicht. Alex meinte, er sei schon drei oder vier Mal dort gewesen. Ob das stimmte? Je länger wir darüber redeten, desto neugieriger wurde ich.

Als dann, endlich, die ersten Außenposten dieses, ja was war es? Städtchens? ins Blickfeld kamen, wurde mir klar, dass hier mitten im Nichts irgendwann einmal eine Geisterstadt aufgemacht haben musste, wahrscheinlich weil es Arbeit gab. Eine Geisterstadt, oder vielleicht war es doch eher ein Dorf, in denen erstaunlich viele Menschen, junge, alte, dicke und dünne ihrem Leben nachgingen zwischen Häusern, die sich, siedlungsartig angelegt, neben zerfallenen Ruinen aus der Gründerzeit breit gemacht hatten. An einigen hingen die Fetzen der sich auflösenden Dämmmatten, woanders lagen große Flächen einfach brach und mitten durch die Straßen schlängelte sich der metallene Pipeline-Lindwurm der Fernwärme. Ich hätte wahnsinnig gerne, in einem anderen Leben, eine Stadtführung gebucht. Aber es gab ohnehin keine Tourist Info. Es gab nix, ausser dieser Siedlung.

Ich begriff, wofür wir ewig und drei Tage unterwegs gewesen sind. Nicht etwa der Ort, sondern der Weg das Ziel gewesen ist. Den Ort hatten wir erreicht, und um ehrlich zu sein war der Charme von Topolinoye sehr überschaubar. Kein Postkartenmotiv, kein Nachtclub, zumindest kein sichtbarer.

Den Weg aber, den hatten wir ja noch nicht hinter uns gebracht. Denn nachdem klar wurde, dass es hier nichts zum Übernachten gab (außer das eigene Auto) und auch keine Gaststätte zur Pause einlud, wußten wir, kurz vor Einbruch der Nacht: the only way is back. Baby.

Die Frage nach einem Supermarkt für dein Einkauf von Proviant erübrigte sich wohl, dachte ich, aber tatsächlich fanden wir durch hartnäckiges Fragen der Bewohner, die durchaus auskunftsfreudig schienen, dass man Nahrungsmittel in einem Privathaus erstehen konnte. In einem was?

Wir also hin, es dauerte nur noch drei weitere Befragungen von Passanten, vorbei an verseiften Parkplätzen, streunenden Hunden und spielenden Kindern, hin zu einem dreigeschossigen Haus, und ja wirklich, die Treppe hoch, in einer Mietwohnung, befand sich ein kleiner Laden mit Getränken und Essen und sogar Kühltruhen. Unglaublich! Ich war zwar nach soviel Cola und Erdnüssen bereit für eine Diät, aber das hielt mich nicht davon ab, mich spontan für Bananen, Snickers und Kitkat zu entscheiden.

Kurzer Blick aufs Mindesthaltbarkeitsdatum: 2019? Gebongt! Kalter Borschtsch aus dem Glas hätte mich eventuell auch noch gereizt. Aber Kitkat-Banane war gesetzt. Warum auch immer. In diesem geistig und seelisch umnächtigten Zustand, in dem ich mich befand, kam mir diese Kombi plötzlich wahnsinnig sinnvoll vor.

Zurück auf Los!

Wasser und – natürlich! – Cola landeten auch in den Einkaufstüten, irgendwelche Teigtaschen ebenso. Und Kekse. Dann war es Zeit, wieder aufzubrechen. Wir produziertem noch einen Aufsager vor laufender Kamera, in dieser surrrealen Umgebung, um meine Eindrücke zu schildern. Dann verließen wir den letzten Außenposten der Zivlisiation, Topolinoye wieder und fuhren in die Nacht, in der sich Hase und Igel bereits ins Bett gelegt hatten. Den ganzen Weg wieder zurück. Mir war es fast schon egal. Alles war egal. Wie in Trance glitten wir scheppernd durch die sibirische Wildnis, durchquerten in wabernder Dämmerung wieder die riesigen Wälder und wagten kaum an den Erfolg dieser Rückkehr ins Basislager zu glauben, als es nochmal anfing zu regnen. Regen war ganz schlecht. Denn Regen bedeutete, dass die Flüsse, die wir zuvor durchquert hatten, in der Zwischenzeit zu reißenden Strömen geworden sein könnten. Nicht etwa, weil es auf unserer Strecke etwas tröpfelte, sondern weil es sich auch heftig fernab in den Bergen entladen haben könnte. Das würde dem Pegel der Wasserläufe nochmal ordentlich anheben. Man merkte Alexandre, dem Mann, den nie eine Reiseverstopfung plagen würde, eine gewisse Unruhe. Er ließ das Lenkrad nicht los, nicht ehe wir nicht diese Flüsse wieder überquert hatten. Es wirkte wie ein Wettlauf gegen die Zeit, obwohl eigentlich genug davon da zu sein schien, mindestens eine ganze Nacht. Der Regen wurde stärker, die Wischerblätter des Prado verrichteten mühevoll ihren Dienst. Bis auf ihre Betriebsamkeit, das Surren der Zylinder, das Prasseln der Regentropfen aufs Autodach und das Quietschen der sich windenden Karrosserie gab es keine weiteren Geräusche. Die Passagiere, sie waren entweder eingeschlafen oder fokussiert, die Flüsse zu überqueren.

Die gute Nachricht zuerst: wir kamen durch. Der Pegel war zwar gestiegen, aber nicht über ein normales Maß hinaus.

Die schlechte Nachricht: bis zu unserem Plattenbauwohnung in Chandiga war es noch eine stundenlange Fahrt. Alexandre hielt durch, bis ihm fast die Augen zufielen. Dann übernahmen wir das Steuer. Zu navigieren gab es sowieso nichts – einfach der Nase -, beziehungsweise der Strasse nach. Als wir alle dachten: es geht nicht mehr, ging es immer weiter. Es war die wohl ungewollteste Fahrt meines Lebens, aber sie war im Rückblick auch eine der spannendsten. Todmüde, geschafft, genervt von der Monotonie und der Abwesenheit von Komfort blickte ich aus dem Fenster. Dieser Trip war unvergesslich.

Wir kamen in Chandiga an. Körperlich zermartert. Mein Kopf pumpte wie der abgesoffene Luftfilter des Prado. Ein Bett, endlich ein Bett. Mir war alles egal, Hauptsache ich konnte die Augen schließen, ohne mich dabei zu bewegen, ohne in einer Stadt im Nirgendwo zu sein, ohne austreten zu müssen, wo Bär und Elch Ihre Reviere abstecken. Nur, um am nächsten Tag die letzte Etappe zurück nach Yakutsk zurückzulegen, vorbei am Plumpsklokaffee, durch Staubnebelschwaden, über den Aldan und über Lena, deren Fähre wir im letzten Augenblick erreicht hatten. Ein bisschen Glück gehört am Ende auch dazu. Die letzten Meter über Wasser legte Alex sein Handy auf die Mittelkonsole und streamte für alle Teilnehmer der Reisegruppe das Eröffnungsspiel der Fußball-WM. Mit einem Mal wurde der Inmere des Prado zu einer Komfortzone. Wir waren zurück in der Zivilisation.

Epilog

1374 Kilometer haben wir insgesamt hinter uns gelegt. Ganz ohne Gummistiefel. Und ohne ernsthafte Schäden an Leib oder Auto. Es war ein Abenteuer der besonderen Art. Eines, bei dem hoffentlich auch auf dem Bildschirm rüberkommt, was wir vor Ort erleben durften.

Nicht gefehlt hat, zurück in Yakutsk, ein kulinarischer Abschluss dieser unvergesslichen Reise. Es musste ja eine lokalkoloritgetränkte Wiedergutmachung für all die Cola und Trockenfutter-Fressattacken unterwegs geben. Also brachte uns Alexandre zu einem Restaurant, vor dem nicht nur ein ausgedienter Hubschrauber stand, sondern in dem man uns lokale Köstlichkeiten in einem Séparée auftischte. Mit dabei waren gefrorene Leber vom jungen Pferd, Rentiermaultaschen-Suppe, Fischsuppe, gefrorener Fisch in verschiedenen Varianten, Pferde-Innereien-Suppe, Corned Beef vom Rentier, Pferdewurst, Bier und natürlich, endlich, muss ich sagen: Vodka.

Ich hab das alles probiert. Hin und wieder mit Vodka nachgespült. Geschadet hat mir nichts davon. Im Gegenteil. Was für ein Trip.

erleiden erleben durfte, um davon erzählen zu können. Aber das hatten wir ja schon.

Becker, wo geht es als nächstes hin?

Беккер, куда ты пойдешь дальше?

Weitere Fotos (Copyright <<< OCCASIONE DOCUMENTARIES PHOTOGRAPHY >>> & Andreas Jancke):